電気事業連合会がパートナーシップを締結して参画している日本大学文理学部 次世代社会研究センター「RINGS」。2020年12月に設立されたRINGSは、日本大学の学生や教員に限らず、他大学、自治体、企業、団体など、多種多様な立場の人々が参画し、コミュニティベースで産官学が一体となって社会課題の解決を目指す研究センターです。当組織は、2024年7月時点で日本大学の学生約60名はじめ、自治体、企業の方々を含めると総勢約300名が参加しており、誰かに与えられたり、用意された課題に取り組むのではなく、参加者自らが持つふとした疑問や興味・関心を持ったことを、自分ごととして自由に取り組んでいます。そんなRINGSが進めている活動や今後について、日本大学文理学部 情報科学科准教授/RINGSセンター長の大澤正彦さんに聞きました。

次世代社会研究センター「RINGS」が大切にしていることとは?

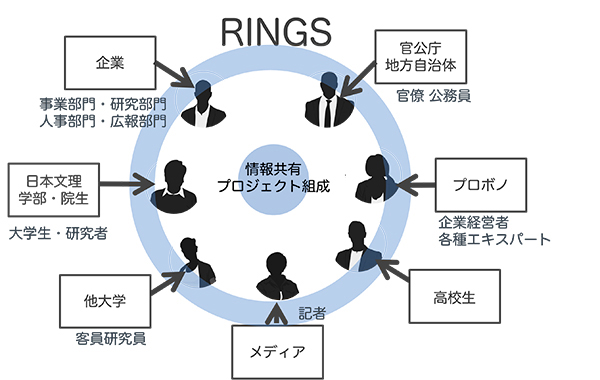

RINGSには学生や教員、自治体、企業、団体などが参画し、人にひもづいたプロジェクトが組成されていく(画像提供:RINGS)

――RINGSとはどのような研究センターなのか、大事にされている考え方を教えてください。

多くの研究センターは “プロジェクトベース”で目的を達成するために人を集めます。研究センター以外の組織も、大体がそうじゃないかと思います。

それに対し、僕らは“コミュニティベース”の研究センターなので、前もって目的があるわけではなく、人がコミュニケーションを取り合い情報交換を行う中で、自然とプロジェクトが生まれていく形を目指しています。

こうした研究センターを設立した背景には、すでに価値軸が決まっている中でそれにはまるように頑張った人のみが評価される、という今の社会とは違う在り方を生み出せないかという想いです。

――違う在り方とはどのようなものでしょうか?

例えば、偏差値という価値軸。日本の入試で用いられる評価方法ですが、偏差値70の人は優秀、偏差値50の人は普通みたいに思っている社会は、評価を1つのものさしに当てはめているだけで、その人自体の評価をさぼっていると感じたのです。

偏差値による数値化ではなく、その人の素敵なところをどういう形で測れば、その素敵さが際立つのか。その人が一番輝く価値軸を見つけることによって人を評価したり取り組みを決めたりすることができるようになりたいと考えたのです。

つまりRINGSは、大学や学部、学科、研究センターといった組織があり、そこでやるべきことができる人がその組織において優秀だという評価ではなく、みんなそれぞれに価値があり、その価値の高さや貴重さが周りにも認められているうえで、「あなたはこういうことをしたらすごいんじゃない?」「これをしたいのならやってみれば?」といったことが自然と起こる場をつくっているのです。

――RINGSでは「100人で100人の夢を叶える」をキャッチフレーズにいろいろな活動をされています。その言葉に込められた想いは?

とても挑戦的な言葉をキャッチフレーズにしました。1人の夢を100人で支える関係性が100通りになれば1万人分の力が出る。現状のRINGSはまだそこまでには至っていませんが、将来的に実現するポテンシャルはあると信じ、本気で目指しています。

「ダイバーシティ&インクルージョンが大事だ」みたいなものは、社会にとって“制約”であって“戦略”ではないと思っています。「それでは事業が回らない」なんて認識をされてしまうことの多い社会ですし、結局は広まっていかないのではないかと思うのです。

一人一人の価値観を大切にして、一人一人が活きる活動をした方がむしろ成果が上がり、どんな組織にも適用できることを示せれば、社会は変わっていくのではないでしょうか。

運命の出会いが必然に!? RINGSが取り組む人の夢を叶える方法

学生たちの夢を叶えるために、人工知能も用いたさまざまな仕組みが考案されている(写真提供:RINGS)

――「自分の夢」を実現させるためにRINGS独自の仕組みはあるのでしょうか?

人を集めたからといってプロジェクトが自然と生まれるかといえば、そんなことは絶対にありません。そこで私が大事にしているのが「自己紹介」です。ここで言う自己紹介とは、単なる名前と趣味を簡単に話すだけのものではなく、自分がこれまでやってきたことは何か、これからどういったことをやってみたいかを話すということです。

こうした自己紹介ができると、自分が何をやりたいのか覚悟が決まって行動に移せるし、自分のやりたいことを人に説明できるから仲間も増えていきます。鶏と卵のように自己紹介が先なのか活動が先なのかはどちらとも言えませんが、だとしたら自己紹介から始めてみるのもいい戦略なのではないかと取り入れました。

自己紹介さえできれば、「自分が今までやってきたこと」「自分がやりたいこと」「何のためにやっている、やりたいのか」が言語化でき、人に自分の価値観を伝えることができます。「自分」というものが他人にわかってもらえるようになると、自然とチャンスも巡ってくるようになります。つまり、人との出会いに価値を生み出す準備状態が自己紹介なのです。

だから、RINGSでは自己紹介研修を実施し、自己紹介ができる学生を育てています。できるようになった学生たちはどんどん自己紹介をして、新たな出会いを見つけています。

――自己の思いを実現させるための独自の仕組みですね。自己紹介以外にも、そうした設計はあるのでしょうか?

僕たちは人工知能の専門家集団で、特に人と関わる人工知能の研究を進めてきました。現在は、人と人の関係を良好にする「コミュニティAI」という人工知能の研究を進めています。

例えば、自分の目標を考えるのに今までは自己紹介研修で先生や友達、先輩がじっくり話を聞いてアドバイスをしていましたが、第1段階としてそれを自動化するような人工知能を企業と共同研究し、現在は授業に取り入れています。

さらに第2段階では、各学生の目標達成をサポートする「マッチングAI」も開発しました。このAIは、個人が掲げた目標の内容を解析して、達成するためにはどのような人とつながったらよいかなどをサポートしてくれます。

今は授業を受ける学生100人の中の誰と組むとよいかといった規模感ですが、将来的には日本大学全体の10万人の学生でも、世界70億人の人々の中でも実現可能にしていきたいです。そうした規模で実現できれば、人生における“運命の出会い”を必然にできるかもしれません。誰と夢をかなえるためにマッチングするといいのかをAIが支援してくれるようにできると思っています。

エネルギー問題の研究が拡大!RINGSが生み出したプロジェクト

2024年3月にRINGSと高校生が連携して開催した「探究学習成果発表会」の様子。電気事業連合会もプロボノとして参画(写真:Concent内「高大連携事業記事」より引用)

――設立から4年ほど経ちましたが、これまで特に面白い広がり方をした活動はありますか?

100個以上の活動・プロジェクトがあるので、正確な数字は数えきれていないのですが、現在でも特に大きく広がっているのは「カーボンニュートラル・エネルギー」をテーマにしたプロジェクトです。このテーマに関連する活動・プロジェクトが10個以上は動いており、数としては一番多いでしょう。

最初はドイツ文学科の1年生が「エネルギー問題に興味があって勉強してみたい」とボソッと言っただけだったのですが、その発言にみんなが注目して、興味の輪が広がったのです。その後、電気事業連合会が「協力することができますよ」と声をかけてくれたのはとても大きかったですね。

さらに、ゼロカーボン宣言をしている愛知県豊田市が市の取り組みを紹介してくれたり、カーボンニュートラルの提言を行っていた経済産業省の若手グループが教えてくれたりと、さまざまな方向に協力の輪が広がりました。

いろいろな専門性を持った人が話をして盛り上がり、その話を聞きたくなった学生がどんどん増えていったので、エネルギーに関連する興味がコミュニティとしてとても大きくなっていきました。

RINGSに参加する学生で、プロとしても活躍するイラストレーター、つついるなさんによる作品。RINGSで実際にあったエネルギーをテーマにしたプロジェクトの広がりが表現されている(イラスト:つついるな)

――多くの企業や行政、団体の協力で、学生にも興味が伝播していったのですね。

コミュニティの中からプロジェクトとして広がったきっかけは、ボードゲームショップで働いている学生が「エネルギーをテーマにしたボードゲームを作ったらどうだろう」と言ったことです。エネルギーやSDGsに関係するボードゲームの体験会を開催するなどした結果、場が広がりました。

次は、情報科学科の学生が「カーボンニュートラルのコンピュータゲームを作ってみよう」と言ってゲームを作成しました。ゲームができると、「実は僕、ゲーム実況のYouTuberなんです」という学生が現れました。ゲーム実況ならエネルギーに全く興味がない人でも見るため、たまたま見たゲーム実況でエネルギーに興味を持つことができるかもしれないと、動画制作が始まったのです。

さらに、教育に関心のある生徒が「これまでエネルギーについて学んだ知識を高校生にも教えたい」との思いから、電気事業連合会にも協力していただいて、高校生と大学生と社会人が一緒に学ぶエネルギーのゼミも実現しました。今年で4回目の開催になるほど盛況です。

このように、最初、1人のつぶやきから始まったコミュニティは、通算で100人くらいの人が関わるようになりました。人がどんどん外から加わったことで、今まで積み上げたプロジェクトを基に新しいプロジェクトが生まれてくる循環が、「エネルギー」というテーマを中心に巻き起こっていったのです。

RINGSで制作されたカーボンニュートラルをテーマにしたゲーム(写真提供:RINGS)

プロジェクトが人に与える変化。RINGSが目指す姿とは?

――エネルギー関連のプロジェクトに参加した学生の意識や行動に変化はあったのでしょうか?

当時、エネルギーのゼミに参加した高校生が、「大学でも活動を続けていきたい」と日本大学文理学部に入ってきてくれて、RINGSの一員としてエネルギーのプロジェクトを主導しています。

また、YoutuberのKAZUYAさんとコラボレーションしてエネルギーに関する番組を作ったり、原子力発電所などエネルギー関連施設に視察に行ったりと、さまざまなことを進めています。これは大きな変化ではないでしょうか。

ただ、多くの学生はエネルギーやカーボンニュートラルに対する強い関心をもって関わっていたわけではないと思うのです。おそらく、ほとんどの学生のモチベーションは、「仲のいい友達が楽しそうなことやっているから参加した」ということだと思います。

「プロジェクトが自然と立ち上がる状態を目指していましたが、本当にできるようになるなんてとてもうれしい。想像以上ですね」と大澤さん

――エネルギー問題という社会課題がテーマとなると、特別関心のある学生は少ないのでしょうか。

むしろ、それが特殊でいいところだと思っています。実際には、エネルギーに特別関心のある学生は数人程度で、その学生と活動するのが楽しいと思っている学生が数十人いて、エネルギーをテーマにしたプロジェクトを通じて遊ぶような感覚を持ち、コミュニティの輪が広がっていくのも“あり”なのではないでしょうか。

エネルギーというテーマに触れるとき、そうした気軽なきっかけが今までなかったのではないかと思います。例えば、CMでゲームの宣伝を見て、そのゲームをやりたくなって、スマートフォンでダウンロードする、といった感覚です。CMでエネルギーのことが気になって調べる人ももちろんいますが、電気などのエネルギーは、すべての人に関係するわけですから、気になる人だけが興味を持てばいいというわけにはいきません。

エネルギーに興味を持つきっかけが、自分の身の回りのふとしたことだったとしても、そこからコミュニティが広がり自分事として取り組むことで、関与した人たちには、それぞれのレベルで興味が深まり、知識が蓄積されていきます。RINGSのプロジェクトはこれまでと違った形でエネルギーに興味を持つきっかけになっているのだと思います。

エネルギーに関していえば、理想的には世界中のすべての人たちが興味関心をしっかりと持ち、人類として考えていかなければならないテーマです。RINGSの活動が、すべての人が関心を持ち学ばなければならない大きなテーマを、遊びを通じて身近に感じる体験を提供できるのなら、RINGSが社会課題の解決に向けた役割の一つを担うことができるようになります。それは、とても誇らしいことですね。

――今後、RINGSをどのような研究センターにしていきたいですか?

まずは日本大学全体としての組織にしたいです。RINGSは、現在、日本大学の1つの学部である文理学部の次世代社会研究センターとしての位置づけですが、日本大学全体としての組織にしたいという思いは、設立当初からずっと持っています。

最初は10人の研究室から始めて、それが今は100人の学科になりました。次は8000人の学部へ、10万人の日本大学全体へと拡大できれば、大きな動きになるでしょう。日本大学は卒業生だけでも126万人いますから、その全員が全員と関わってもらえたらいいですよね。

また、従来のようなアナログなコミュニケーションはもちろん大事ですが、今進めているAIでの自動化も大事だと考えています。無策で組織を大きくするとコミュニケーションが希薄になってしまい、がっかりする人もたくさん出てしまうのは経験としてわかっていることです。組織が大きくなったとしても、みんながコミュニケーションを取りながら安定して組織を回すためには、コミュニティAIを形にしていかなければならないと思います。

どこまで仕組み化して、どこから仕組み化しないのかは改めて整理しないといけませんが、より多くの人に価値を提供できる組織になるための準備を固めていきたいです。

普段生活するうえで欠かせない電気。多くの人は、その電気について、興味・関心を持ち、考えたことはないでしょう。それほど、電気があって当たり前の世の中になっているのだと思います。電力会社では、学校などで「日本のエネルギー事情」などについて、出前授業を実施し、みんなにエネルギーについて興味・関心を持ってもらおうとしていますが、今回、RINGSの活用方針を大澤先生から聞き、エネルギーというテーマは、もっと遊び感覚で気軽に触れられるきっかけを作ることも大事だと学ばせていただきました。

大澤正彦

おおさわ・まさひこ。日本大学文理学部情報科学科准教授、次世代社会研究センター(RINGS)センター長、専修大学ネットワーク情報学部ネットワーク情報学科兼任講師。博士(工学)。東京工業大学附属科学技術高等学校情報・コンピュータサイエンス分野、慶應義塾大学理工学部情報科学科をいずれも首席で卒業。2017年慶応義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程修了。学部時代に設立した人工知能コミュニティ「全脳アーキテクチャ若手の会」は2500人規模に成長。IEEE Young Researcher Award (2015年)をはじめ受賞歴多数。グローバルな活躍が期待される若きイノベーターとして「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」2022に選出。著書に『ドラえもんを本気でつくる』(PHP新書)。

企画・編集=Concent 編集委員会