電気事業連合会がパートナーシップを締結して参画している日本大学文理学部次世代社会研究センター「RINGS」。そこに参加する学生と、このたび新潟県にある東京電力ホールディングス・柏崎刈羽原子力発電所を視察しました。彼らが生まれて初めて訪れた原子力発電所で目にしたのは、想像以上の安全対策。そこで今回は、柏崎刈羽原子力発電所のリアルと学生たちの生の声をレポートします。

RINGSの学生が柏崎刈羽原子力発電所に訪れた理由とは

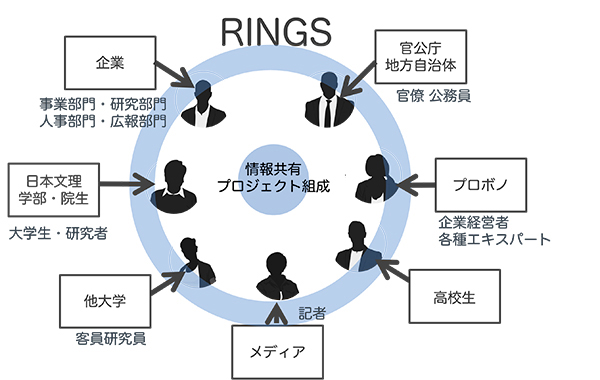

2020年12月に日本大学文理学部に設立された研究センター「RINGS」。日本大学の学生や教員をはじめ、他大学、自治体、企業、団体など、さまざまな立場の人々が参画し、コミュニティーベースで社会課題解決に向けた基盤の整備を目指しています。

RINGSは、新しい産官学の連携を形作るために誕生した研究センター(画像提供:RINGS)

そのRINGSに参加する学生3人が2024年12月、日本大学文理学部情報科学科 准教授/RINGSセンター長の大澤正彦さんとともに新潟県にある東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原子力発電所に訪れました。

柏崎刈羽原子力発電所は、新潟県の柏崎市と刈羽村に立地しており、1号機から7号機までの計7基の発電設備があります。これらの合計出力は821万2000kWと世界最大規模の原子力発電所です。ここで発電された電気は、首都圏へと送電されています。(現在は、すべて停止中)

新潟県柏崎市および刈羽郡刈羽村にまたがる柏崎刈羽原子力発電所の1~4号機側(写真提供:東京電力HD)

今回視察に参加したのは日本大学文理学部情報科学科の渡邊 陽翔(わたなべ はると)さん、同大文理学部社会学科の岩佐 丈陽(いわさ たけはる)さん、同大文理学部国文学科の谷 冨美代(たに ふみよ)さんの3人です。彼ら彼女らが訪れた目的、それは日本のエネルギー問題の一端を知ることでした。

渡邊さん「原子力発電自体は小学生のころから勉強の中で知ることはありましたし、2011年の福島第一原子力発電所の事故の話も人から聞いたことはあります。ですが、原子力発電は実際にどうやって発電しているのか、特徴は何なのかをまったく知らないことに気付いたのです。“よく知らない”という状態から脱し、自分の中で理解した上で原子力発電について考えることができるようになりたいと思い参加しました」

岩佐さん「自分の原子力発電の知識は、たまに目にする報道程度の表面上の内容です。周りから与えられた情報だけで危険そうだ、不安だというのを判断するのは良くないと感じたので、実際に見てみようと参加しました」

谷さん「2011年の震災当時は小学校に入学する前。原子力発電所がどういうもので、なぜ世間では危険視されているのか正直よくわかっていません。原子力発電について知らないままでいるよりは、せっかく知る機会に巡り合えたので、ぜひ行ってみようと思いました」

柏崎刈羽原子力発電所の視察に参加した(左から)谷さん、渡邊さん、岩佐さん

柏崎刈羽原子力発電所の安全性を高めるための安全対策

原子力発電所における安全確保の基本は、①「原子炉を止めること」②「燃料を冷やすこと」③「放射性物質を閉じ込めること」です。

福島第一原子力発電所では、地震発生時には、①原子炉を止めること、②燃料を冷やすことは問題なくできていました。しかし、その後の津波による浸水で非常用ディーゼル発電機や海水ポンプなどが機能しなくなり、②の燃料を冷やすことができなくなりました。

その結果、長時間燃料を冷やすことができず炉心(原子燃料など)が損傷し、さらに水素爆発が起こったことから、③の放射性物質を閉じ込めることができず、放射性物質を環境に放出することになりました。こうした教訓を踏まえ、柏崎刈羽原子力発電所では、いろいろな安全対策を講じています。今回は、こうした安全対策を中心に視察しました。

大澤先生と学生3人はバスに乗り込み420万平方メートル(東京ドーム約90個分に相当)もの敷地内をぐるりと一周。途中、柏崎刈羽原子力発電所7号機の原子炉容器が格納されている原子炉建屋内部も視察しました。

発電所敷地内では、非常時に原子炉などを冷やすために用いられる容量約2万トンの貯水池、消防車、発電機車といった緊急車両や自衛消防センターを配備した高台などを巡りました。その中で3人が特に目を引いたのは、1~4号機の海側にある海抜15メートルの防潮堤。柏崎刈羽原子力発電所で想定している津波の高さは、7~8メートルとのことなので、それよりもはるかに高い防潮堤が設置されていました。

原子炉1~4号機用の防潮堤。敷地の高さ(海抜)が異なるため、5~7号機用は構造が異なる防潮堤を設置している(写真提供:東京電力HD)

「福島の原子力事故を受けた対策だけではなくて、プラスアルファで対策が施されていることに、安全に対する高い意識を感じました」と谷さん(左)

さらに、それでも津波が防潮堤を超えて建物が浸水した場合を想定し、重要な機器がある部屋の扉を「水密扉」にしたり、配管やケーブルなどの壁貫通部分をシリコンゴム材で止水処理を施したりと、重要設備を浸水から守るため細部に至るまで安全性を高める対策が講じられていました。すべてにおいて、「何が起こるかわからない」ことを想定し、2重3重の対策を講じているのです。

原子炉内の重要設備を浸水から守る水密扉

「発電所に携わる人たちが安全性を高めるためにはどうしたらよいかを常に考え努力していることが、とても印象深かったです」と渡邊さん(右)

原子炉が格納されている建物の内部で、さまざまな安全対策の説明を受けている様子。中央にあるのが原子炉圧力容器

「日本は自然災害が多いからこそ、いかなる災害にも対応できるように多重の安全対策が施されているというのは心強いですね」と岩佐さん(中央)

発電所では、こうした設備面での安全対策だけではなく、緊急時における運用面での対応力も日々鍛えています。運転に携わるすべての人々が福島第一原子力発電所の事故よりも厳しい状況を想定した訓練を重ねているのです。

過酷な事故を想定した総合訓練は170回以上、現場での各種個別訓練は3万回以上(各2011年3月~2024年10月末時点)。そのほかの訓練を含め、国内外の有識者で構成された原子力改革監視委員会からは、「安全レベルは非常に高いところに達している」「運転員は複雑なシナリオに対応しており、感銘を受けた」といった評価を受けています。しかし、発電所員はそれに満足するのではなく、さらなる安全性向上に取り組んでいます。

岩佐さんは、「柏崎刈羽原子力発電所の所長さんが福島の原子力事故を経験されていると聞きました。所長さんをはじめ発電所で働かれている人たちの安全への熱意を感じました」と感心していました。

視察を終えた学生たちが感じた柏崎刈羽原子力発電所のリアル

柏崎刈羽原子力発電所の視察を終えた3人に感想を伺いました。

――初めて原子力発電所を見たときの率直な感想は?

渡邊さん「施設内に入るときに、本人確認や持ち物検査があったのですが、その厳格さが衝撃でした。原子力発電所のセキュリティの高さに驚きを感じました」

谷さん「発電所でこんなにたくさんの人が働いているんだという驚きと、安全に対する強い想いを持ち日々働いている所員の姿を見て感動しました」

「普段当たり前のように使っている電気をつくるために、こんなにたくさんの人が携わっていることも印象的でした」と谷さん

――原子力発電所を視察してみて、視察前と後での印象の変化はありましたか?

渡邊さん「原子力発電が怖い・危険だという意見をよく聞きますが、僕は元々そんなに悪い印象は持っていませんでした。だから、印象は特に変わっていませんが、災害が起こった時、設備が機能しなくなった時、いろいろなトラブルを想定して何重もの安全対策が講じられていることを知ることができたので、より安全性への信頼感は高まりました」

岩佐さん「私は原子力発電所を少し危険なものだと思っていましたが、実際に見て、話を聞いてみると印象が変わりました。福島第一原子力発電所事故の教訓を活かして何重もの安全対策をしっかりと講じていましたし、それを知ったことで、今は原子力発電所に信頼を置くことができるようになりました」

「発電所を安全に運転しようと働く人たちの熱意を感じました」と岩佐さん

――視察を終えてみて、日本にとって原子力発電所が担う役割についてどう考えますか?

渡邊さん「今、日本では約7割の電気を火力発電で賄っていますが、火力発電は、化石燃料を燃やして発電しているので二酸化炭素が発生します。カーボンニュートラルの実現を目指すためには今より火力発電の比率を下げる必要があると思います。そんな中、少ないエネルギーでたくさんの電気をつくり、発電時に二酸化炭素を出さない原子力発電は、これからの時代には重要な役割を担うのではないかと感じました」

谷さん「原子力発電に対しては、やはり今でもいろいろと懸念を抱くところはあります。でも、電気が足りなくなるという問題が現実的になるのなら、活用していくしかないのではないかと思いました」

「これまで興味があった防災について勉強していたのですが、これからは、電力やエネルギーについても学んでいこうと思いました」と渡邊さん

最後に、RINGSセンター長の大澤さんにも感想を伺いました。

大澤さん「私個人としては、原子力発電所を視察するのは今回で4回目。多くのことを学んできたので、印象の変化があったというよりは改めて安心感を抱きました。先日、福島県郡山市で講演をしたときに、現地の若い人たちとコミュニケーションを取ったんです。とても元気で素晴らしい子たちがたくさんいたんですが、『なぜ、こうした子たちが、これほど集まるんですか?』と現地の方に聞くと、『震災があったからではないでしょうか』という回答だったのです。震災から教訓を得て、以前よりももっと良くしたいと考え、動く人が増えているのではないかと感じました」

今回の視察で学生たちを引率したRINGSセンター長の大澤さん

大澤さん「もちろん、原子力発電所で事故が起こったことは良いことではありません。ただ、それを真摯に捉え、乗り越えることで、原子力発電所で今こうした安全対策が徹底されているのだと思います。さらに、そうした思考で行動を起こせる人が育っているとも捉えることができると思います。こうした動きは、何かが起こったときにその都度対応するといった対処療法的というよりは、経験を糧にしてより良い未来を創ろうとしている姿勢の表れなのではないでしょうか」

これからの社会を担う学生たちが見た原子力発電所。知らなかったことを知ることで、視察を終えた3人は晴れやかな表情を浮かべていました。近い未来、今よりもさらにたくさんのエネルギーが求められる時代が到来します。そうした時代に社会へはばたくRINGSの学生たちの活躍に期待したいです。

柏崎刈羽原子力発電所をはじめ全国の原子力発電所は、福島第一原子力発電所事故の教訓を活かし、あらゆる安全対策を講じるなど、さらなる安全性の向上に取り組んでいます。しかし、具体的にどういう対策を講じているのかは、あまり世間では知られていません。今回、視察した学生が実際に見て聞いて学んだことで原子力に対する考えが変わったように、原子力発電所のリアルを知ってもらうことは、とても重要なことです。全国の原子力発電所の近くには、PR施設があり、原子力発電所の仕組みなどを学べますので、「百聞は一見に如かず」という言葉があるように、皆さんもぜひ足を運んで、原子力発電について学んでみてはいかがでしょうか。

企画・編集=Concent 編集委員会